Sorpresa a Torino: il 2024 è l’anno più caldo ma il sole si nasconde! 🌡️☀️

A cura Ing Gerbo Roberto – EGE certificato SECEM

LA RADIAZIONE SOLARE NEGLI ANNI A TORINO

Sono utilizzati i dati mensili dal 2012 al 2024 di radiazione solare totale cumulata dal sito di:

Stazione Meteorologica di Fisica dell’Atmosfera Dipartimento di Fisica – Università degli Studi di Torino Via Pietro Giuria, 1 – Torino

( Lat: 45°03′07,15″ Nord , Long: 007°40′53,30″ Est , Alt: 254 m s.l.m. )

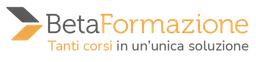

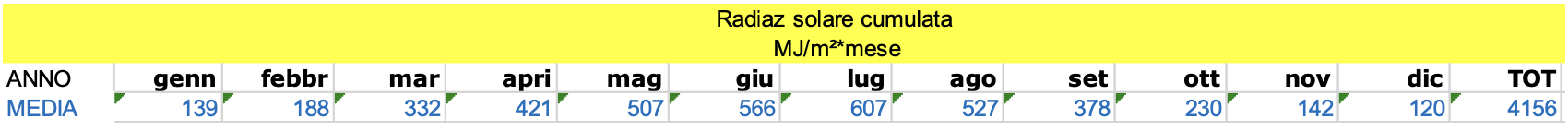

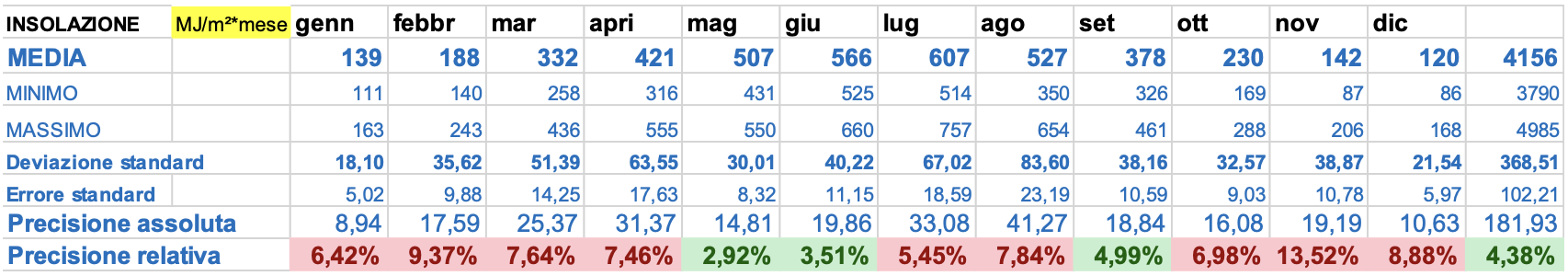

• Il valore medio mensile annuale degli ultimi 12 anni

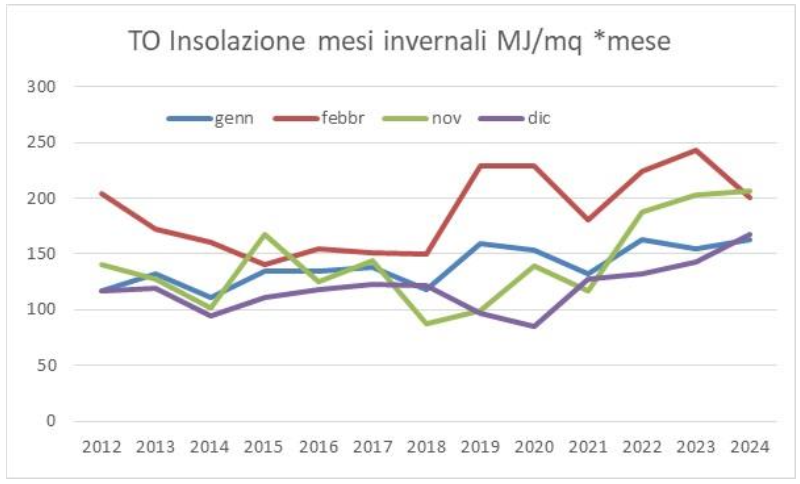

NB Nei periodi invernali (quando ad esempio viene utilizzata per generare energia elettrica per pompe di calore) la insolazione è il 25-30% di quella estiva (ad esempio utilizzata per generare energia elettrica per condizionatori aria)

In termini assoluti ovviamente i periodi stagionali hanno diverso “peso” sulla insolazione cumulata annua, conseguentemente nei vari anni variazioni % stagionali hanno incidenza diversa sul valore assoluto annuo (es variazione % molto alta in inverno – es 2024 nov e dic- non incide in modo significativo su valore assoluto annuo e incide meno di piccola variazione % in estate, mentre variazioni in periodi intermedi hanno comunque una certa rilevanza).

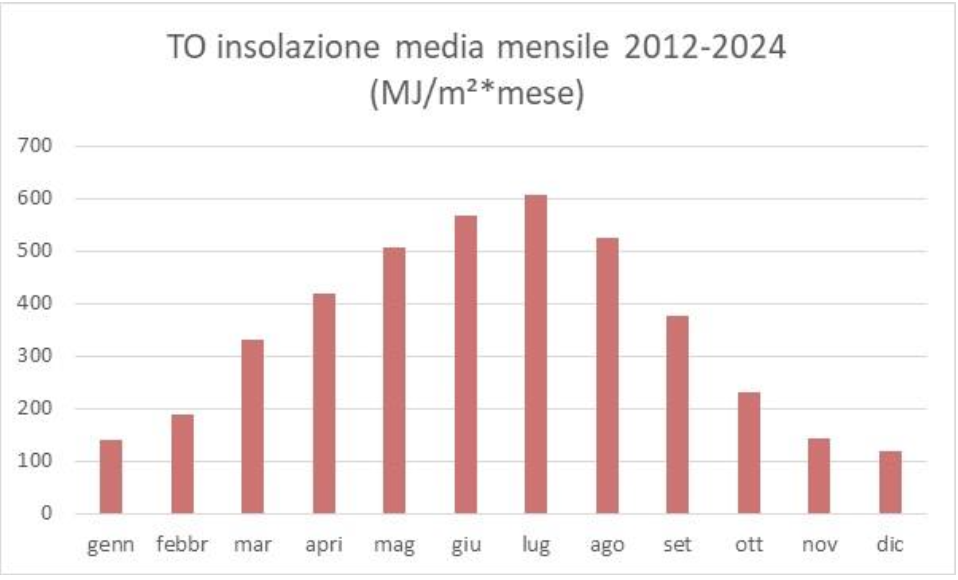

• Le variazioni pluriennali mensili o annuali (espresse in termini %)

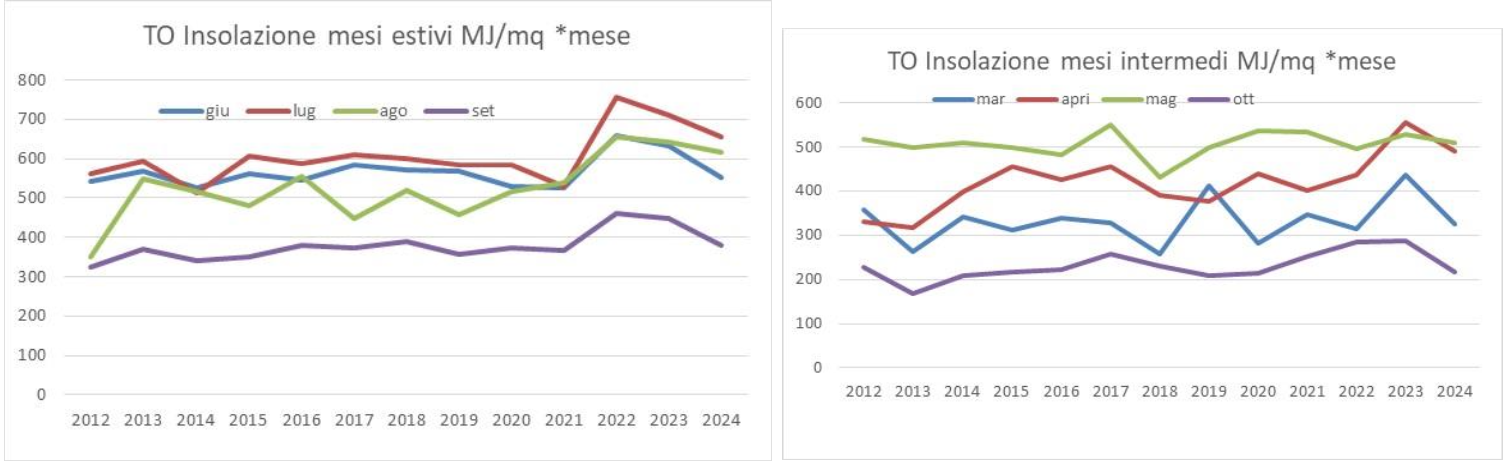

Rispetto alla media inerente dei 12 anni, tali variazioni confermano una tendenza alla crescita della radiazione solare specie negli ultimi tre anni, peraltro la variazione del 2024 è ancora alta ma significativamente inferiore a quella degli anni 2022 e 2023.

Si possono individuare rispetto alla media 3 periodi pluriennali:

PERIODO 1 – 2012-2014: valori generalizzati inferiori (-7,8%) a media ma sostanzialmente stabili (solo significative riduzioni nei mesi invernali 2014). Di fatto costituisce una “baseline”

PERIODO 2 – 2015-2021: valori generalizzati prossimi alla media (-2,7%), con significative riduzioni nei mesi invernali 2018, a febbraio da 2015 a 2017, incrementi a febbraio 2019-2020, riduzioni non omogenee a novembre in tutto il periodo. Tali variazioni invernali non incidono su totale annuo. In ogni caso si ha un incremento rispetto Periodo 1 del (7,85-2,71)%=5,14%

PERIODO 3 – 2022-2024: valori generalizzati superiori a media (+14,2%), per 2022 e 2023 elevate nei periodi invernali e significative nei periodi estivi con forte incidenza su valore cumulato annuo, nel 2024 elevate solo a novembre e dicembre. Lo scostamento complessivo medio tra periodo 1 e periodo 3 è di (7,8+14,2)% =22% con ovvie ripercussioni su produzioni impianti solari: se i dimensionamenti di tali impianti sono stati sviluppati su dati storici (prossimi a Periodo 1) nell’ultimo triennio hanno registrato di fatto un surdimensionamento di ¼!!!!

• Valutazioni pluriennali su periodi stagionali (per definire contributo mensile al valore annuo)

I seguenti grafici sintetizzano gli andamenti mensili pluriennali di ogni periodo

Valutazioni di tipo statistico

Utilizzando l’approccio del protocollo IPMVP (con livello di confidenza 90%), si ha conferma che i valori medi pluriennali sono:

✓ più precisi (ossia più stabili) per i mesi maggio, giugno settembre (ossia in estate) e annuale

✓ meno precisi (ossia meno stabili) negli altri mesi dell’anno, anche causa gli andamenti non stabili (confermati nell’ultimo triennio) sopra descritti

NORMALIZZARE E’ DOVEROSO

Non si possono trarre ovviamente conclusioni definitive, peraltro al momento su base pluriennale presumibilmente anche per i cambiamenti climatici, a Torino la insolazione rappresenta un incremento con picchi: diffusi per gran parte dei mesi 2022 e 2023 e meno diffusi nel 2024. Il monitoraggio futuro potrà dare indicazioni circa eventuale effetti di assestamento o meno di incremento della insolazione.

In un contesto di variabilità atmosferica la insolazione per impianto FV secondo norma ISO 50001 è una “Variabile pertinente” (Fattore quantificabile che influisce in modo significativo sulla prestazione energetica e che cambia regolarmente Es: condizioni atmosferiche), al pari dei Gradi Giorno per gli impianti di riscaldamento, ormai usualmente utilizzati per valutare consumi in stagioni differenti. In tali contesti le norme ISO 50001 e la ISO 50006 prevedono obbligo di fare Aggiustamento (Processo di modifica del consumo di riferimento, al fine di consentire un confronto della prestazione energetica in condizioni equivalenti tra il periodo di rendicontazione e il periodo di riferimento). In particolare la ISO 50001 richiede un aggiustamento degli EnB quando gli EnPi … quando ci sono state realizzate importanti variazioni …..

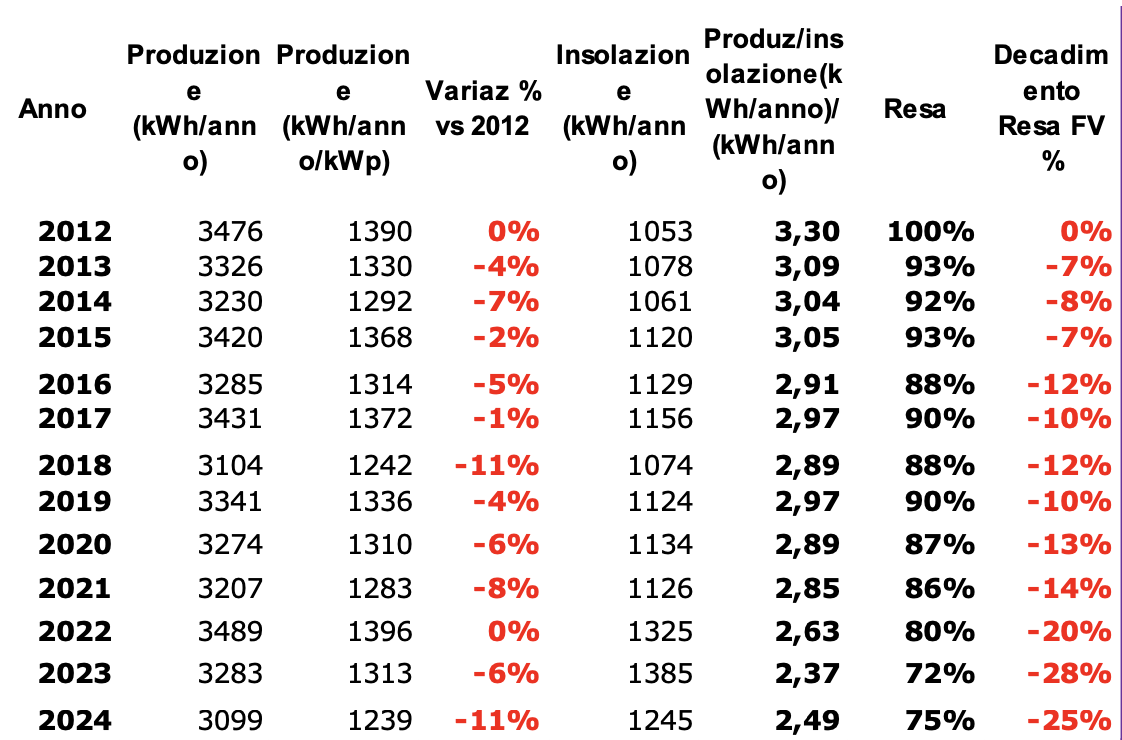

Ne consegue che la valutazione attendibile delle prestazioni di impianti che utilizzano la fonte solare (es fotovoltaici) nella zona in esame (ma il principio vale in tutte le zone) non può prescindere da indicatore specifico di normalizzazione (rapporto espresso come %):

RESA NORMALIZZATA della efficienza energetica = Produzione (kWh/mq FV*mese)/ Radiazione

solare totale cumulata (kWh/mq*mese)

Il monitoraggio pluriennale di impianto FV di 2,5 kWp nella zona di Torino lo conferma:

Mentre l’andamento della produzione assoluta annua farebbe pensare a una efficienza abbastanza stabile dell’impianto al trascorrere degli anni (ossia assenza di riduzione prestazioni), il riferimento alla RESA NORMALIZZATA fa emergere chiaramente, come prevedibile, l’andamento decrescente dovuto alla perdita di efficienza per invecchiamento dell’impianto (dopo 12 anni ha perso il 25% di efficienza)

Il ricorso alla valutazione attendibile della RESA NORMALIZZATA nel tempo è ancora più importante (specie al Nord Italia) per determinare le reali prestazioni di sistemi interconnessi (ad esempio FV+ Pompa di calore, oggi molto in voga …, che vede nei periodi invernali possibili significative criticità per insufficiente disponibilità solare) nei vari periodi stagionali: per correttamente dimensionare impianti in funzione di stime attendibili delle reali produzioni solari, molto variabili in un periodo di instabilità climatica, ecc..